|

阅读:187回复:0

【道教文化】问道白石山,司马承祯与《坐忘论》七段

广西桂平市白石山三清观

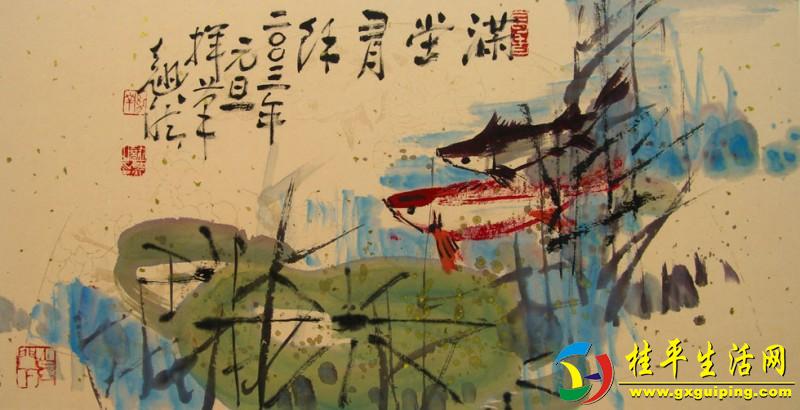

三夏道人------柒夏桂 图片:c59ca2dc20b947dab770fd9e0ab4e556.jpg

唐朝时的知名道学大师司马承祯,字子微,道号道隐,又号白云子,他继承了老庄的正统思想,专门研究坐忘之术,一生历经太宗、高宗、中宗、武后、睿宗、玄宗六朝,享年八十九岁。司马承祯自少笃学好道,无心仕宦之途,他师事于嵩山道士潘师正,得受上清经法及符箓、导引、服饵诸术。后来遍游天下名山,隐居在天台山玉霄峰,自号“天台白云子”。与陈子昂、卢藏用、宋之问、王适、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章为“仙宗十友”。武则天闻其名,召至京都,亲降手敕,赞美他道行高操。唐睿宗景云二年(711)召入宫中,询问阴阳术数与理国之事,司马承祯回答道:“为道日损,损之又损,以至于无为。夫心目所知见,每损之尚不能已,况攻异端而增智虑哉!”睿宗又问:“治身则尔,治国若何?”他回答说:“国犹身也,故游心于淡,合气于漠,与物自然而无私焉,而天下治。”睿宗感慨道:“广成之言也!”赐以宝琴及霞纹帔。开元九年(721),唐玄宗派遣使者迎司马承祯入宫,亲受法箓,成为道士皇帝。 图片:8626e904cb744ec3bfd22d7473a68ea3.jpg

司马承祯对道家内丹功的研究早于钟离权、吕洞宾,在唐代的社会影响力也高于钟、吕。他对后人最大的贡献莫过于《坐忘论》。司马承祯在《坐忘论》中将坐忘修炼过程分为七个阶段:一敬信,二断缘,三收心,四简事,五真观,六泰定,七得道。 1、敬信:信是道之根,敬为德之蒂,根深则道可长,蒂固则德可茂;故修道的首要功夫是敬信,尊重并信任大道的存在,深信这种方法能够获得修养的成功。 2、断缘:就是要断有为俗事之缘,要求弃事、无为、心安,旧缘渐断,新缘莫结。这样才能心弥近道,至圣至神。 图片:5da29a96t77e8e7d5b8a3&690.jpg

3、收心:心是一身之主,百神之帅,静则生慧,动则成昏,所以“学道之初,要须安坐,收心离境,住无所有。”要保持本心清静,远离外境,不为尘俗所染。这是正式进入有为的静坐阶段,刚开始时必须安心静坐,收出放纵游离的心,远离外界事物的干扰,做到住无所住。只有这样,才能不著一物,自入虚无,心与道合。长久地练习,就会“在物而不染,处事而不乱”,达到“动亦静,静亦静”的地步,也就是达到了真正静定的境界。 4、简事:修道者应处事安闲,应物而不为物累。在现实生活中,考虑问题太多会伤害脑筋,有损智力;繁杂的事务过多会劳损形体,身心不能够安定,从而无法修炼大道。修道者应“知其闲要,较量轻重,识其去取,非要非重,皆应绝之”。这是对坐忘收心的进一步保证。 5、真观:即用心去观察世相,要善于洞察事物,认清它懂得虚幻不实,不为外物所迷,不为尘世所累。因为在炼养过程中,心中会产生不良情绪,人世间的烦闷苦恼会威逼胁迫心灵,使心难以安定,所以必须用真观来加以对付。总的来说就是不生得失之心,做到“有事无事,心常安泰。与物同求,而不同贪;与物同得,而不同积。不贪,故无忧;不积,故无失。迹每同人,心常异俗。” 图片:2010122614510127151.jpg

6、泰定:就是“无心于定,而无所不定。”是在私欲俗念完全消尽之后,即将要得道的境界。此时,“疾雷破山而不惊,白刃交前而无惧,视名利如过隙,知生死若溃痈。”司马承祯称达到这个地步为“出俗之极地,致道之初基”,去“得道”不远了。 7、得道:得道的标志是形神统一,修成长生不老的“真身”。此时人身含光藏辉,一切俱全,凝神宝气,别无二心,神与道合,这就是得道。得道以后,六根洞彻明达,通晓天地间的人事物理。 图片:t013442d970c5254962.jpg

坐忘的根本就是坐而忘之,前提条件就是要坐。道家在静坐时,要求扫除一切杂念,宽衣放带,使身体不受束缚,血脉自然流通无阻,入坐时,身如槁木,心似寒灰,两目下观鼻尖,意念集中于两目中间。待心气静和,含眼光,凝耳韵,舌抵上颚,调鼻息,使身心全忘。在12个时辰中,无论住、行、坐、卧,都能保持心如泰山一样稳定,毫不动摇。这才是道家真正的打“坐”的境界。 (志心顶礼恩师-陈应伟道长) 贵港市道教协会 桂平市道教协会 |

|